A partire da un articolo di Focus

Un recente articolo di Focus ha raccontato come alcuni giocatori della Nazionale Under 21 si allenino con un occhio bendato, su indicazione del CT Silvio Baldini. L’obiettivo è ridurre temporaneamente la vista per potenziare concentrazione, percezione periferica e capacità di reazione. In pratica, forzare il cervello a riorganizzare i propri riferimenti sensoriali e ricostruire l’equilibrio.

Le ricerche citate nell’articolo confermano che tecniche di occlusione visiva o di stimolazione intermittente (come gli occhiali stroboscopici) migliorano anticipazione, equilibrio e tempi di risposta. Si tratta di una forma di allenamento percettivo che sfrutta la cosiddetta plasticità compensatoria — quel principio neurofisiologico per cui, quando un canale sensoriale viene limitato, altri sistemi aumentano di efficienza per compensare la perdita (Merabet & Pascual-Leone, Trends in Cognitive Sciences, 2010).

Questo approccio — oggi portato all’attenzione dai casi descritti da Focus — è qualcosa che ho già introdotto e consigliato in diversi contesti sportivi, dai tuffi al nuoto sincronizzato fino ad altre discipline dove il controllo cinestesico e attentivo è determinante. L’obiettivo non è creare stress fine a sé stesso, ma un disturbo controllato: una condizione percettiva che obbliga l’atleta a mantenere precisione e lucidità in un ambiente perturbato.

Allenare la mente attraverso la variazione

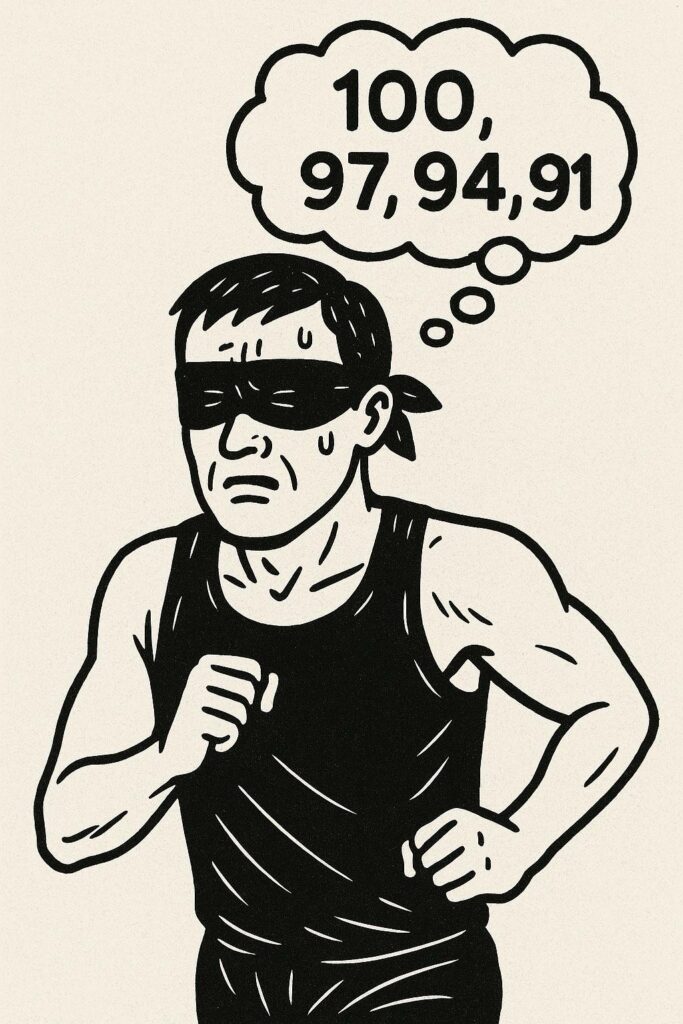

Nella pratica, questo significa introdurre elementi di variazione dentro l’allenamento. Per esempio: contare alla rovescia durante l’esecuzione, reagire a segnali uditivi o visivi improvvisi, eseguire un compito attentivo mentre il corpo è sotto carico o in instabilità. Sono strategie semplici, ma molto efficaci nel creare una doppia richiesta: mantenere la qualità tecnica e, insieme, gestire un’interferenza cognitiva. Questo tipo di perturbazione ha un duplice effetto: stimola l’adattamento cognitivo e rompe la meccanicità che spesso sterilizza l’allenamento. La ripetizione sistematica e sempre uguale produce automatismi, ma anche una progressiva riduzione dell’attenzione e della sensibilità. Introdurre variazioni — purché tecnicamente sostenibili — riaccende l’interesse cognitivo, obbliga il cervello a riadattarsi e previene la stagnazione.

Questa logica è in linea con la teoria dell’interferenza contestuale (Battig, 1979; Shea & Morgan, 1979), che ha dimostrato come l’alternanza di compiti o contesti durante l’apprendimento motorio, pur rallentando la fase iniziale, migliori la retention e la transfer performance: cioè la capacità di mantenere la competenza e applicarla in condizioni nuove. È il principio base della pratica variabile, oggi riconosciuto come uno dei più efficaci per l’apprendimento stabile e flessibile.

Il valore psicologico del disturbo

Dal punto di vista psicologico, questo tipo di lavoro agisce su più piani. Innanzitutto, allena la flessibilità attentiva, un concetto ben descritto nella teoria degli stili attentivi di Nideffer (1976), che mostra come la performance ottimale richieda la capacità di muoversi fluidamente tra focus ampio e ristretto, interno ed esterno. In secondo luogo, si inserisce nel filone della neuroplasticità adattiva (Draganski et al., Nature, 2004), che ha dimostrato come anche variazioni motorie minime producano cambiamenti misurabili nella struttura cerebrale. Infine, si appoggia al concetto di eustress (Selye, 1974): lo stress positivo che stimola crescita e adattamento, contrapposto al distress che invece deteriora la prestazione. Si può leggere questa prospettiva anche alla luce del modello OPTIMAL proposto da Wulf e Lewthwaite (2016), secondo cui l’apprendimento motorio è favorito quando attenzione, motivazione e autonomia convergono nel mantenere un “focus esterno” sul compito. Sebbene il loro modello non tratti direttamente le perturbazioni sensoriali, ne condivide la logica: ridurre l’autocontrollo cognitivo eccessivo e favorire l’adattamento automatico e naturale del gesto.

Contare indietro e’ la cosa piu’ facile per rendere le cose piu’ difficili

Dal laboratorio alla prestazione

Nella pratica, allenarsi in condizioni di lieve disturbo sensoriale diventa un ponte tra mente e tecnica. Non si tratta di “fare cose strane”, ma di educare il sistema cognitivo a restare efficiente quando l’ambiente cambia: la base di qualunque sport ad alta variabilità.Ogni interferenza, se ben calibrata, diventa un’occasione di crescita. Ogni variazione mantiene l’attenzione viva e l’esecuzione elastica.In questo senso, l’affaticamento sensoriale controllato non è solo un esercizio: è un modo di pensare l’allenamento. È un principio che invita a rifiutare la ripetizione sterile e ad abbracciare la complessità, dove l’errore è parte del processo e la stabilità nasce dal continuo riadattarsi.

L’esperimento raccontato da Focus — un occhio bendato per giocare meglio — è solo un esempio visibile di una verità più ampia: il cervello cresce nella variazione, non nella routine. Creare perturbazioni sensoriali e allenarsi dentro l’incertezza significa potenziare il sistema cognitivo dell’atleta: mantenerlo vigile, reattivo e capace in di correggere in tempo reale. La mente, come il corpo, ha bisogno di resistenza per evolvere.

E la resistenza più preziosa, oggi, è quella cognitiva.