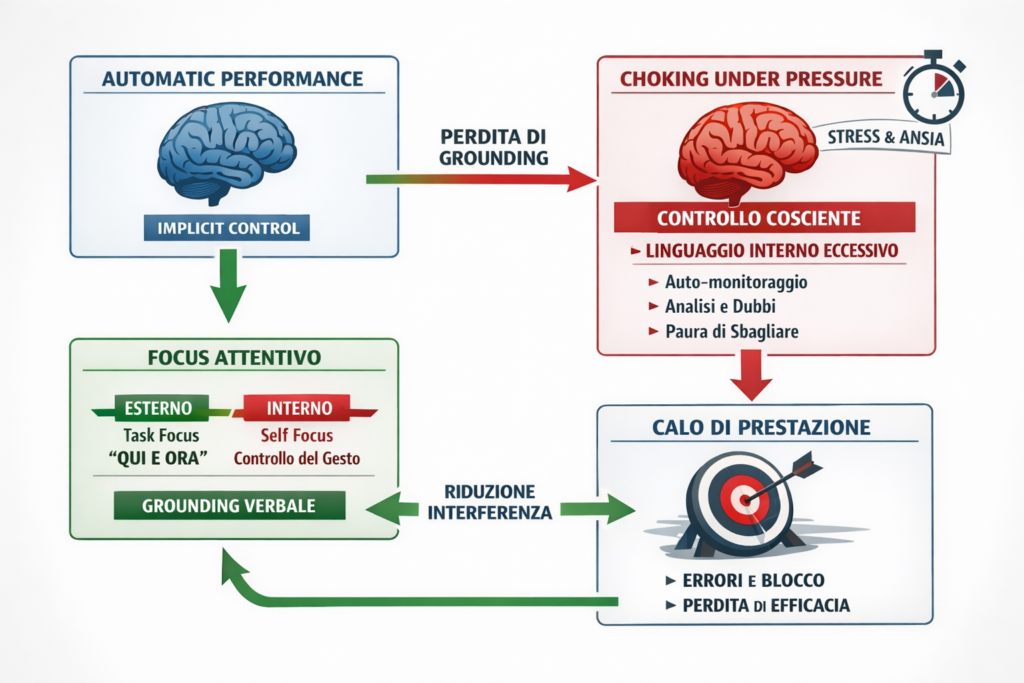

Nel linguaggio comune il choking under pressure viene spesso letto come un blocco emotivo: l’atleta si irrigidisce, perde fiducia, viene sopraffatto dalla tensione. È una spiegazione intuitiva, ma imprecisa. La letteratura scientifica sulla prestazione mostra con una certa convergenza che, nella maggior parte dei casi, il choking non è primariamente un problema emotivo, bensì un problema attentivo e cognitivo. Più precisamente, è un problema di perdita di Grounding funzionale. Sotto pressione non è l’emozione a sabotare la prestazione, ma il modo in cui l’attenzione perde ancoraggio e il linguaggio interno occupa uno spazio che non gli compete.

Per comprendere questo passaggio è utile tornare al significato originario del termine Grounding. In ambito clinico, il grounding nasce come procedura di orientamento nei casi in cui la mente, sotto forte attivazione, perde il contatto con il presente. Non nasce per calmare, né per elaborare, ma per ristabilire coordinate minime di realtà: corpo, spazio, tempo. Il principio è semplice e radicale allo stesso tempo. Quando l’esperienza interna diventa troppo ampia, troppo veloce o troppo carica di significato, il compito non è aggiungere spiegazioni, ma restringere il campo. Il grounding è, prima di tutto, una manovra di contenimento.

Se questo è vero in ambito clinico, lo diventa in modo ancora più netto in ambito prestazionale. La prestazione sotto pressione è una condizione in cui la mente tende spontaneamente a espandersi: anticipa scenari, valuta conseguenze, interpreta segnali minimi. In questo movimento espansivo, il linguaggio interno gioca un ruolo decisivo. Le parole non si limitano a descrivere l’esperienza, ma la organizzano, la commentano, la sorvegliano. È qui che il Grounding può venire meno. Quando il linguaggio smette di orientare e inizia a controllare, l’attenzione si disancora dall’azione e si sposta sul commento dell’azione.

Una parte importante di questa dinamica è stata descritta in modo molto chiaro dal lavoro di Sian Beilock, che ha mostrato come, in condizioni di pressione elevata, l’atleta tenda a spostare l’attenzione dall’esecuzione automatizzata al controllo cosciente del gesto. Il punto cruciale è che, in questi momenti, l’atleta non perde il controllo, ma ne introduce troppo, e nel modo sbagliato. Movimenti che normalmente sono regolati in maniera implicita vengono osservati, monitorati e verbalizzati. Il linguaggio interno assume una funzione analitica e sorvegliata, spezzando la continuità dell’azione. In termini di Grounding, potremmo dire che l’ancoraggio al compito viene sostituito da un ancoraggio al pensiero sul compito.

Questo fenomeno era già stato colto dalla letteratura classica sul controllo attentivo nello sport. Robert Nideffer aveva mostrato come, sotto stress, l’attenzione possa restringersi o disperdersi in modo disfunzionale non per mancanza di risorse, ma per una loro errata direzione. Il problema non è quanta attenzione l’atleta ha, ma dove la colloca. Quando l’attenzione si sposta dall’esterno all’interno, dall’azione al linguaggio che la osserva, il Grounding operativo si indebolisce. I lavori di Gabriele Wulf hanno poi confermato sperimentalmente che un focus attentivo eccessivamente interno peggiora la qualità dell’esecuzione motoria, perché introduce un livello di controllo che interferisce con i processi automatici del movimento. Anche qui il nodo non è l’attenzione in sé, ma la perdita di ancoraggio funzionale.

Il linguaggio interno, in questo quadro, non è un elemento accessorio. È uno dei principali vettori di perdita o mantenimento del Grounding. Ogni parola interna crea una direzione attentiva, ogni frase stabilisce un campo di controllo. Nei momenti di pressione, il rischio non è il silenzio mentale, ma l’eccesso di linguaggio disancorato: un linguaggio che analizza, giudica, anticipa, corregge. Un linguaggio che si sovrappone all’azione invece di sostenerla. Quando questo accade, il gesto non fallisce perché l’atleta non sa cosa fare, ma perché sta pensando a come farlo mentre lo fa.

È in questo senso che il Grounding verbale assume un ruolo centrale nella prevenzione del choking. Non come tecnica aggiuntiva, ma come strategia di riduzione del linguaggio. Il Grounding verbale non serve a dare istruzioni, né a motivare. Serve a riportare la parola alla sua funzione minima: mantenere l’attenzione entro un perimetro operativo stabile. Dire “sono qui”, “questo è il compito”, “un’azione alla volta” non guida il gesto e non lo migliora direttamente. Ripristina però il Grounding necessario affinché il gesto possa esprimersi senza interferenze cognitive.

Da questo punto di vista, l’idea diffusa che l’atleta debba imparare a “parlarsi meglio” rischia di essere fuorviante se non viene chiarito che, sotto pressione, il problema non è la qualità delle parole, ma la loro presenza. Non tutto il linguaggio interno va allenato. Una parte significativa va contenuta, limitata, ridotta. Il choking non si previene aumentando il controllo cognitivo, ma ristabilendo Grounding attentivo, cioè riducendo il linguaggio a ciò che serve per restare orientati, non per dirigere. Il lavoro sul Grounding e sul linguaggio interno non è quindi un lavoro motivazionale né un esercizio di consapevolezza generica. È un lavoro di igiene attentiva: insegnare all’atleta quando il linguaggio è utile e quando diventa un intruso, quando deve parlare e quando deve tacere.

La prestazione efficace non è priva di pensiero. È priva di pensiero disancorato. Ed è esattamente in questo punto che Grounding, linguaggio e choking si incontrano.